keith yoshidaの新・飯がわりに1枚!(Again) › 名盤を探しに行こう! › 名盤/ RORY GALLAGHER

2009年03月02日

名盤/ RORY GALLAGHER

続・名盤を探しに行こう!/あれも聴かなくちゃ!これも聴きたし!

Vol.60(1999年04月号掲載)

「洋楽を知ってもらう!」という志はいいのだが、どうも“WE!”の

読者に、それが響いていたのかは疑問。

日本のミュージシャンばかりを手掛けるイヴェンターが配っている

フリーペーパーだから、その手の音楽ファンしかいなかったのかも。

もう少し体系的に聴き込むファンがいても可笑しくはないのに、どうも

この時代を含め、今の、いわゆるJ-POPファンは、そういった事が動機

にならないらしい。

ま、いいんだけど、ルーツを聴く、ましてや本物を聴く感動ってモンに、

それじゃ、辿り着けない。

軽薄短小、そういう時代の風潮って訳。

ロリーさんは残念ながら縁が薄いと言うか、こういう機会がないと聴く

事がなかった。それは今も変わらないけど・・・。

ホント、久しぶりにこのアルバムを聴いたけど、ハードロックよりの

云々の記述に、確かに近い感触のサウンドもあるけど、やっぱ泥臭さが

ね~。ま、それがあの時代だって言ってしまえばお仕舞いだけど。

何度再発されているのかは知らないけれど、近頃では紙ジャケで、レコ

ード盤でリリースされたオリジナル通りのジャケットになったようだ。

古くからのファンには、その方が馴染むでしょ。

ギター・フリークは聴き直す価値有り。骨っぽいロリーのブルース・ロック!

「邦楽についての書き方が不充分だ。」とのお叱りとも不満とも受け取れる

指摘を戴いた。

ん~、困った。本当にそうなんだから言い訳出来ない。

連載60回記念なのに、お祝じゃなくて苦情だぜ。

大体、この連載を始めた切っ掛けは、WE!読者が普段聴いている日本の

ミュージシャン達が、影響を受けたり愛聴しているであろう洋楽を知って

貰おう。と言う主旨だった。と言い訳したりして。

だから洋楽さえ紹介すればいい訳で、まぁ、邦楽は刺身の“つま”みたい

なもん。な~んて言っちゃっていいのかしら。

ところで、某プロモーター氏から祝60回記念として(多分、某氏は、

そんな事を全然意識していない。)再発された“ロリー・ギャラガー”

のCDを一式戴いた。

ん~、貢ぎ物だ。弱いんだよな。これに。

まぁ、体質的には政治家と一緒だから、袖の下を渡されちゃ、いいように

首を振らなきゃいけないだろう。

そんな事より、近頃、日々ジミヘンなんです。そう、ジミ・ヘンドリックス。

切っ掛けはひょんな事。何年か前に再発されたジミのCDを手に入れて、

その音の良さにビックリ。

慌てて全部買い揃えたのに追い撃ちをかけるように、Band of Gypsysの

ライヴまで限りなくコンプリートな形でリリースされ、そりゃ~聴くのが

大変なんですわ・・・・・。

ギターを弾きまくりの快感に溺れる我身にロリー・ギャラガー。これこそ

火に油を注ぐようなもの。

そんな訳でロリー・ギャラガーなんだけれど、多分、こんな事がなければ、

この名盤で載り上げる事はなかったろう。だって、すっかりその存在を

忘れていたもん。さらに“つま”となる日本人が全然頭に浮かばない。

例えで言うと、料理人が包丁1本で世間を渡ってるみたいに、この人の

場合は、それをギター1本に持ち替えてでしょう。そんなイメージの

日本人っていたっけ。既に書いたCharや仲井戸麗一なんかは抜かして・・・。

誰かいたっけ・・・・・。

さて、ロリー・ギャラガーである。忘れていただけあって、我が家のレコード

棚を捜しても、LPがたった1枚しかなかった。

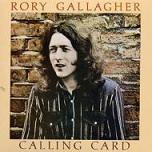

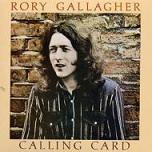

76年の「コーリング・カード」で、もともと、これと前年に発表された

「Against The Grain」があれば事はすむと思っていた。

こうしてCD化されたものを聴き比べて、結局愛着がある「コーリング・

カード」を選んだ訳だけど、それ以前にリリースされたブルーズ・フィーリング

溢れるプリミティヴな演奏が楽しめる各アルバムも捨て難い。

この「コーリング・カード」の顔とも言えるヒット・チューン「Moonchild」

に代表されるように、ブルース・ロックからハード・ロックへシフト・チェンジ中

の、当時のロリーの充実振りが隋所で聴かれる1枚で、共同

プロデューサーとしてディープ・パープルのロジャー・グローヴァーが

参加している事を、今回ライナーノーツを読んで初めて知った。

ってな訳で、往年のパープル・ファンにも結構楽しめる内容とも言えるし、

ギターリスト好きは勿論、そうそう、洗練される前のクラプトンが好き!

って人にもお薦めだ。

で、ここまで書いたけど、やっぱり、ブルースとギターが似合って、一匹

狼的日本人ギターリストって、思い浮かばない。だから、前述通り、

今月は無理して“つま”は付けません。あしからず。

RORY GALLAGHER / CALLING CARD(1976年度作品)

Vol.60(1999年04月号掲載)

「洋楽を知ってもらう!」という志はいいのだが、どうも“WE!”の

読者に、それが響いていたのかは疑問。

日本のミュージシャンばかりを手掛けるイヴェンターが配っている

フリーペーパーだから、その手の音楽ファンしかいなかったのかも。

もう少し体系的に聴き込むファンがいても可笑しくはないのに、どうも

この時代を含め、今の、いわゆるJ-POPファンは、そういった事が動機

にならないらしい。

ま、いいんだけど、ルーツを聴く、ましてや本物を聴く感動ってモンに、

それじゃ、辿り着けない。

軽薄短小、そういう時代の風潮って訳。

ロリーさんは残念ながら縁が薄いと言うか、こういう機会がないと聴く

事がなかった。それは今も変わらないけど・・・。

ホント、久しぶりにこのアルバムを聴いたけど、ハードロックよりの

云々の記述に、確かに近い感触のサウンドもあるけど、やっぱ泥臭さが

ね~。ま、それがあの時代だって言ってしまえばお仕舞いだけど。

何度再発されているのかは知らないけれど、近頃では紙ジャケで、レコ

ード盤でリリースされたオリジナル通りのジャケットになったようだ。

古くからのファンには、その方が馴染むでしょ。

ギター・フリークは聴き直す価値有り。骨っぽいロリーのブルース・ロック!

「邦楽についての書き方が不充分だ。」とのお叱りとも不満とも受け取れる

指摘を戴いた。

ん~、困った。本当にそうなんだから言い訳出来ない。

連載60回記念なのに、お祝じゃなくて苦情だぜ。

大体、この連載を始めた切っ掛けは、WE!読者が普段聴いている日本の

ミュージシャン達が、影響を受けたり愛聴しているであろう洋楽を知って

貰おう。と言う主旨だった。と言い訳したりして。

だから洋楽さえ紹介すればいい訳で、まぁ、邦楽は刺身の“つま”みたい

なもん。な~んて言っちゃっていいのかしら。

ところで、某プロモーター氏から祝60回記念として(多分、某氏は、

そんな事を全然意識していない。)再発された“ロリー・ギャラガー”

のCDを一式戴いた。

ん~、貢ぎ物だ。弱いんだよな。これに。

まぁ、体質的には政治家と一緒だから、袖の下を渡されちゃ、いいように

首を振らなきゃいけないだろう。

そんな事より、近頃、日々ジミヘンなんです。そう、ジミ・ヘンドリックス。

切っ掛けはひょんな事。何年か前に再発されたジミのCDを手に入れて、

その音の良さにビックリ。

慌てて全部買い揃えたのに追い撃ちをかけるように、Band of Gypsysの

ライヴまで限りなくコンプリートな形でリリースされ、そりゃ~聴くのが

大変なんですわ・・・・・。

ギターを弾きまくりの快感に溺れる我身にロリー・ギャラガー。これこそ

火に油を注ぐようなもの。

そんな訳でロリー・ギャラガーなんだけれど、多分、こんな事がなければ、

この名盤で載り上げる事はなかったろう。だって、すっかりその存在を

忘れていたもん。さらに“つま”となる日本人が全然頭に浮かばない。

例えで言うと、料理人が包丁1本で世間を渡ってるみたいに、この人の

場合は、それをギター1本に持ち替えてでしょう。そんなイメージの

日本人っていたっけ。既に書いたCharや仲井戸麗一なんかは抜かして・・・。

誰かいたっけ・・・・・。

さて、ロリー・ギャラガーである。忘れていただけあって、我が家のレコード

棚を捜しても、LPがたった1枚しかなかった。

76年の「コーリング・カード」で、もともと、これと前年に発表された

「Against The Grain」があれば事はすむと思っていた。

こうしてCD化されたものを聴き比べて、結局愛着がある「コーリング・

カード」を選んだ訳だけど、それ以前にリリースされたブルーズ・フィーリング

溢れるプリミティヴな演奏が楽しめる各アルバムも捨て難い。

この「コーリング・カード」の顔とも言えるヒット・チューン「Moonchild」

に代表されるように、ブルース・ロックからハード・ロックへシフト・チェンジ中

の、当時のロリーの充実振りが隋所で聴かれる1枚で、共同

プロデューサーとしてディープ・パープルのロジャー・グローヴァーが

参加している事を、今回ライナーノーツを読んで初めて知った。

ってな訳で、往年のパープル・ファンにも結構楽しめる内容とも言えるし、

ギターリスト好きは勿論、そうそう、洗練される前のクラプトンが好き!

って人にもお薦めだ。

で、ここまで書いたけど、やっぱり、ブルースとギターが似合って、一匹

狼的日本人ギターリストって、思い浮かばない。だから、前述通り、

今月は無理して“つま”は付けません。あしからず。

RORY GALLAGHER / CALLING CARD(1976年度作品)

Posted by keith yoshida at 12:09│Comments(0)

│名盤を探しに行こう!

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。